大学院生は2年間、久留米大学旭町キャンパス内の施設で学びます。

かなり多くの授業や演習・実習があり、加えて修士論文のための研究を行います。

そんな助産の大学院生の一日を覗いてみましょう。

10周年記念同窓会

2025年度に大学院助産学分野10周年を迎え、8月に10周年記念同窓会を開催いたしました。

1回生から10回生まで一堂に会し、懐かしい思い出話や近況報告に花を咲かせました!

今年度の入学生

2025年度の入学生です。8人で協力しながら、日々講義や演習に取り組んでいます。

新校舎風景

2024年9月より新棟に移転しました。

新しい講義室、実習室、助産学生研究室のもと、これからも学んでいきます。

移転を機に助産学生宿泊室も設け、夜間の大学病院での実習に備えています。

講義風景

講義

1年生、2年生合同での実習報告会の様子です。

2年生は今までの実習の学びを振り返りました。その経験をもとに1年生へ実習に向けてのアドバイスも行いました。

自慢のネーム

演習の日は、ユニフォームを着用します。紺色でいい感じです。左肩の大学のネームがひそかな自慢です。

(M1学生)

分娩介助演習

いよいよ分娩介助の演習です。教員の一言、絶対に聞き逃しません!

(M1学生)

NCPR演習

新生児蘇生法(NCPR)のトレーニングです。全員が高次助産診断・技術演習Ⅱで受講します。事後テストに通ったので無事Aコースが取得できました。

(M2学生)

沐浴

助産学特論Ⅲで沐浴指導の練習をします。「本番もこんな風にうまくいくといいな~。」

(M2学生)

実習記録の記載/実習の予習・復習

On Call実習に備えて

On Callとは、対象者の入院や分娩に備えていつでも呼び出しを受けられる状態で待機している状態を指しています。

分娩介助実習が始まったら分娩待機も同時に始まります。いつ呼ばれてもいいように、勉強しながら その 時 を待ちます。

(M2学生)

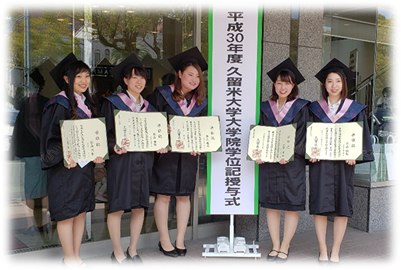

修了式

2年間、いっぱい頑張りました。このメンバーでいっぱい笑ったり泣いたりしました。これから道は分かれますがいつまでも仲間です。

(M2学生)

先輩からのコメント

助産学分野1回生 宮本 知花(久留米大学病院)

私は大学卒業後、夢であった助産師資格コースの大学院が出来ることを知り、一期生として入学しました。大学院では家族を一つの単位として捉え、新生児、母性、父性、母乳育児、分娩について統合的に捉えたアセスメント能力を学びました。また、今でも支え合う大切な仲間に出会うことができました。

卒業後、久留米大学病院NICUに配属となりました。NICUでの助産師の役割への不安はありましたが、早産児の母乳育児支援や母子分離状態での愛着形成など、助産分野の課題がたくさんあり、大学院で学んだ知識をフル稼働させて日々、奮闘しております。これからも赤ちゃん・家族に寄り添い、個別に合わせた看護をしていきたいと思います。

助産学分野2回生 平山 裕梨(杏林大学病院)

看護学生のころの実習で助産師にあこがれ、大学院への進学を決心しました。

大学院では助産師になるための知識や技術を学ぶことができました。しかしわたしはそれ以上にひとりひとりの妊婦、産婦、褥婦さんとしっかり向き合うことの大切さ、そして自分との向き合い方を学ぶことができ、人間的にも成長させていただいたと思っています。

大学院での2年間は本当に辛く、自分の不甲斐なさに何度も心が折れてしまうこともありましたが、先生方は私たちの思いを受け止めながらもときには厳しく、ときには優しくサポートしてくださいます。

助産師として仕事を始めた今でも色々な困難に直面することはありますが、大学院で頑張ってきた2年間があるからこそ、諦めずに自分を信じてとにかく前へ進むことができていますし、進学を決めたわたしの選択は間違っていなかったなと自身をもって言えます。

少しでも助産師に興味がある方は、ぜひ後悔のないような選択をしていただきたいです。

助産学分野3回生 西田 彩子(福岡大学病院)

大学院では、助産師に求められる必須の能力だけでなく、様々な場所で活躍されている先輩や地域で活動されている方との交流の場が多く、色々な立場からの貴重なお話を聞き、学びを深めることができました。

実習では、日々自身の課題にぶつかり落ち込みましたが、先生方や実習先のスタッフの皆さん、同期の仲間、さらに関わった患者さんが支えとなって乗り越えることができました。

2年間の中で、これ程自分や他人と向き合い尊重することを学び実践する機会はないと思います。現在勤務する中でも、大学院での学びを大切に実践に活かすことができています。

助産学分野4回生 松田 美奈(久留米大学病院)

大学院1年の前期は、助産師に必要となる知識やニーズに対応するためのアセスメント能力を高め、後期では妊婦健診演習や分娩介助技術など、主に助産実践能力を高めるための学びがありました。さらに、実習を通して、正常妊娠からハイリスク妊娠の助産ケアの実践だけでなく、二つの命を預かる責任の大きさを感じ、日々成長することができました。また、助産学分野の先生方をはじめ、実習先のスタッフの方々は、親身になってご指導してくださります。たくさんの方々に支えられ、恵まれた環境で学びを深めることができ、助産を学ぶ楽しさを実感しています。

助産学分野5回生 江端 歩

助産というと、妊娠や分娩・育児のことを思い浮かべると思いますが、それだけではなく、女性の一生を支える専門職として女性の生き方や権利など性に関する様々なことを私たちは学んでいます。助産師になりたいという同じ思いを持つ同級生と支えあいながら、楽しく学生生活を送っています。また、先生方の人数も多く、先生方の手厚いサポートを受けながら勉学に励むことができることも久留米大学大学院の魅力だと思います。さらに、先輩との繋がりは2年課程だからこそのものであり、大学院にきて良かったなと感じています。

助産学分野6回生 岩城 亜美

久留米大学大学院には魅力的なカリキュラムが沢山ありますが、その中でもピアエデュケーションという方法で地域に根付いた性教育活動を学生が主体となって実施するという貴重な経験は、大きな学びになりました。私たちの同級生は8名と少人数なことからなんでも相談し合える関係で、課題や研究、演習と多忙な日々ですが、お互いに助け合い切磋琢磨しながら充実した毎日を送っています。また、愛情があり熱意のある先生や先輩が多くいらっしゃり、いつも私達のことを気にかけて相談に乗って下さるため安心して学ぶことができています。これから病棟での実習が始まりますが同級生と支え合い、先生方や臨床の助産師の皆さまからのご支援を受けながら頑張っていきたいと思います。

助産学分野7回生 井手 朱莉

久留米大学大学院では、妊娠や分娩、産後のケアに関する学習のみでなく、思春期から更年期にあたる女性や性に関するあらゆる分野の専門の方々からの講義や演習を通して、助産師として女性の一生を支援する専門職となるために多くの学びを得ることができます。

課題や演習、研究など多忙で時には心が折れそうになることもありますが、同じ志を持つ8人の仲間とともに互いに助け合いながら高めあうことが出来ています。また、先生方も熱意をもって指導して下さいます。そして、2年課程であることから、先輩とのつながりも持つことができ心強く、勉学に励むことが出来ています。これから、分娩介助の演習や病棟での実習が始まりますが、助産師になるという強い思いで同級生と支えあい、先生や実習先のスタッフの方々からの支援を受けながら頑張っていきたいと思います。

助産学分野8回生 藤本 美咲紀

大学院では、豊富なカリキュラムや実習施設で助産師の専門性について学びを深めることができます。女性の一生を支える助産師になるために、大学院生として修士論文にも取り組み、根拠に基づいた母子に必要なケアを追求しています。

1年の後期からは実習が始まります。実習では何度もくじけそうになりましたが、赤ちゃんが生まれて、お母さんが笑顔で赤ちゃんと過ごしている姿を見ると、大きな達成感を感じます。この達成感が次も頑張ろうという気持ちにつながり、励みになっていました。また、私たちを支えて下さる先生方やスタッフの方々、そして同級生の支えがあったからこそ、実習を乗り越えることができたと思います。これからも、助産師として成長し続け、より良いケアを提供できるよう頑張りたいと思います。

学生修士論文テーマ

| 回生(修了年度) | 修士論文テーマ |

|---|---|

| 1回生(2017年度) | 在日外国人女性の育児・生活の満足を形成するプロセス |

| 成熟期女性の性周期のセルフモニタリングがQOLに及ぼす影響 | |

| 不妊治療後妊婦が妊娠中に不妊治療体験を意味づける意義とその関連要因 | |

| 就労している母親の家庭の役割と仕事の役割に対する自己肯定感と影響を及ぼす要因 | |

| 看護職者が喫煙する妊婦への禁煙支援に対して感じる困難感 | |

| 就労女性における子宮内膜症のリスクと月経コントロールの意識 | |

| 乳児の夜泣きに対する父親の対応と母親のニーズ | |

| 産科医療機関における産後の継続支援が必要な母親を決定するプロセス | |

| 2回生(2018年度) | 看護者が性別違和をもつ対象に看護を行う上で生じうる感情と困難感 |

| 就労している母親の母乳育児に対する満足感と受けとめ | |

| 35歳未満の就労している未婚男女の不妊に対する不安の程度とその要因 | |

| 妊娠に伴う便秘の状況と対処行動 | |

| 出産経験のない成熟期女性のプレコンセプションケアに対する意識 | |

| 3回生(2019年度) | 乳児をもつ父親の仕事と育児を行う中で生ずる「葛藤」の状況と関連要因 |

| 産後1年未満の褥婦の肛門疾患に関わる意識や症状、生活への影響の実態 | |

| 生後3か月未満の児をもつ父親の身体疲労とその間連要因 | |

| 看護職者におけるがん患者のセクシュアリティに関する支援の実態と影響要因 | |

| 生殖補助医療を受けながら就労していた女性の不妊治療と就労継続の実態 | |

| 産後2~3ヶ月の母親の身体的健康感の実態 | |

| 妊婦の妊娠に関する情報源としてのSNS利用の実態 | |

| 4回生(2020年度) | 妊婦の「望ましい食生活」のためのセルフケアを構成する要因の文献レビュー |

| 月経に伴う精神症状の関連要因と日常生活への影響 | |

| 助産師がコミュニケーションが難しい妊産褥婦との関りで感じる困難感と影響要因 ―発達障がいを持つ妊産褥婦を視野に入れて― |

|

| 有経女性の経血に対するセルフケアの実態とそれに影響を及ぼす要因 | |

| 性成熟期女性の低用量ピル使用に対する心理的抵抗感と関連要因 | |

| 5回生(2021年度) | 子どもへの性教育実践に対する困難感とその関連要因に対する実態調査 |

| 父親の家事育児に対する自己効力感とその関連要因についての実態調査 | |

| 助産師のステップファミリーの家族関係形成に対するケアの必要性の認識とその要因 | |

| 青年期の共感性と社会的スキルとデートDV可能性の関連についての実態調査 | |

| COVID-19が妊婦の日常生活と母親役割に及ぼす影響 | |

| 母親が評価する夫婦間の性役割観の不一致が産後1年の母親のメンタルヘルスに及ぼす影響 | |

| 6回生(2022年度) | 事務作業を主とする就労女性のPMSの実態とその関連要因の探索 |

| 妊婦のサプリメントに対する意識と実態,摂取行動に影響を及ぼす要因 | |

| 初産婦が妊娠期に無痛分娩に対して抱く期待度の実態とその関連要因 | |

| 男性の育児休業取得の意識と性別役割分担意識の関連について | |

| ベビーフードの活用も含めた離乳食に対する親の意識と関連要因 | |

| 妻が妊娠中の夫の妊娠・育児に関するインターネットでの情報収集の実態 | |

| 妊婦の心身のトラブルによる否定的感情が妊婦の心理に及ぼす影響 | |

| 7回生(2023年度) | 妊婦の防災意識の実態と関連要因 |

| バースプラン相談時の妊婦とケア提供者との相互理解の様相 | |

| 夫婦のコペアレンティングと母親のゲートキーピングとの関連 | |

| 母親の育児レジリエンスとソーシャルサポート状況が育児やりがい感に及ぼす影響 | |

| 子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種の認識とワクチン接種行動に関連する要因 | |

| 助産師の在日外国人妊産褥婦に対する文化に配慮したケアの実態と困難感 | |

| 若者の性に関する情報リテラシーの現状とそれに関連する要因 | |

| 若年妊婦のケアに対する助産師の困難感の実態とその関連要因 | |

| 8回生(2024年度) | 妊娠期のヘルスリテラシーの実際と関連要因―生まれてくる子どもの食物アレルギーに着目して― |

| 妊婦のサプリメントに対する意識と実態,摂取行動に影響を及ぼす要因 | |

| 助産師における子ども立ち会い分娩にむけた支援の認識と関連要因 | |

| 若者のライフコース選択にジェンダー格差も含めたきょうだい関係が及ぼす影響 | |

| 父親の家事・育児観に関連した産後ケア事業利用の必要性に対する認識 | |

| 勤労妊婦の胎児への罪悪感に関わる要因 | |

| 乳幼児を持つ父親に対する理想と現実の差異と育児不安の関連 |

修了生の主な就職先

久留米大学病院、九州大学病院、福岡大学病院、国家公務員共済組合連合会浜の町病院、独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター、東京医科大学八王子医療センター、杏林大学病院、昭和大学病院、北里大学病院、東京医科大学病院、国立成育医療研究センター、神戸大学病院、倉敷成人病センター周産期センター、佐賀県医療センター好生館、熊本大学病院